|

Anderson Hyuma Gushi is a third-generation

Japanese-Brazilian who immigrated to Japan 20 years ago. Haunted by abuses and

his past mistakes, he suffers from flashbacks and currently undergoes treatment

for depression and autonomic ataxia.

But Gushi has overcome his demons by

dedicating his life to people such as the solitary elderly and immigrant

children.

Gushi arrived in Japan at age 11 when his

family moved to Tsu City in Mie Prefecture.

In elementary school, the language barrier

and his foreign name led his peers to sometimes hit him, call him names, or

shout, �gGo home, foreignerl�f�f

Gushi�fs teachers also treated him as a

nuisance, making him switch classes every month.

During middle school he was regularly

assailed in the bathrooms during recess. One day, he got fed up and started

retaliating with karate moves he learned in Brazil. After that he got into

fights every day. This continued at the high school which he attended at night

while working during the day.

�gFor me, rebellion against society led to

delinquency. That was my survival mechanism.�f�f

He formed a bike gang and sunk into a life

of violence. But none of his fellow members treated him badly for being a

foreigner. Eventually, he became gang leader.

Then, one day, his father�fs acquaintance, a

high-profile businessman, introduced Gushi to some influential men, including

entrepreneurs and politicians. �gAmong the people I met was a former bike-gang

member who went on to become a company president. I became hopeful.�f�f

Gushi grew close to that president and

ended up working in the natural foods industry. But his efforts were halted

when his father passed away.

After that Gushi was plagued by interminable thoughts of death. His driving

became reckless and he caused a traffic accident. While in jail awaiting

trial, Gushi realized that about half the prisoners were old men without

work or family, who had broken the law just to eat. He asked, �gIs this

what Japan is really

like ?�f�f

This led Gushi to two decisions: First, he

would prevent other children from making the same mistakes he had. Second, he

would create an organization to help the elderly.

Gushi went to elementary schools as a

volunteer translator for Brazilian students living in Japan. To his dismay,

problems with bullying and teachers�f attitudes hadn�ft changed at all.

As of 2009, there are 267,500 Brazilians in

Japan.

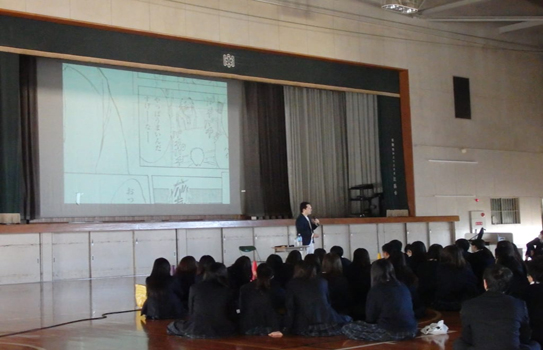

In the past nine years, Gushi has given 750

talks at schools nationwide about his experiences and bullying issues. He has

been featured in newspapers and on TV for his work.

A Catholic, Gushi always wears on his

breast a medal bearing Christ�fs image.

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@